在人类与疾病抗争的历史中,艾滋病(HIV)、梅毒和乙肝(简称“艾梅乙”)始终是公共卫生领域的重要课题。然而,比疾病本身更可怕的,是人们对疾病的误解、对感染者的歧视与暴力。这些偏见不仅伤害个体的尊严,更阻碍了疾病防控的进程。唯有以科学破除谣言,以共情消解偏见,才能真正实现“零歧视、零暴力”的社会愿景。

疾病不可怕,无知与偏见才是“病毒”

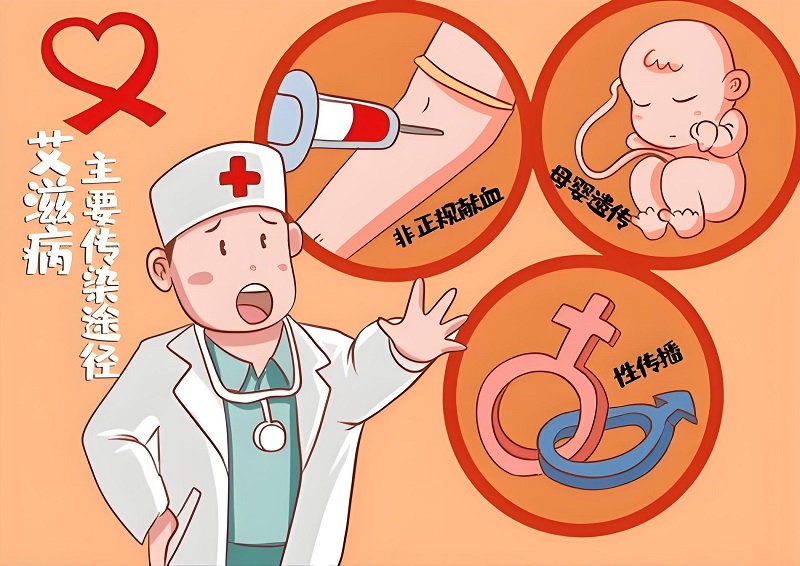

艾梅乙的传播途径已被科学证实:它们有明确的传播途径——血液、母婴和性接触。日常交往中的共餐、握手、拥抱不会传播病毒。然而,许多人仍因对疾病的无知而陷入恐慌,将感染者贴上“道德污名”的标签。

艾滋病:抗病毒治疗(ART)能让感染者长期健康生活,“U=U”(测不到病毒=无传染性)已成医学共识。

乙肝:疫苗的普及让新生儿感染率大幅下降,感染者通过药物控制可实现与病毒共存。

梅毒:早期发现可通过青霉素彻底治愈,母婴阻断技术可避免代际传播。

歧视是二次伤害,法律与良知不容践踏

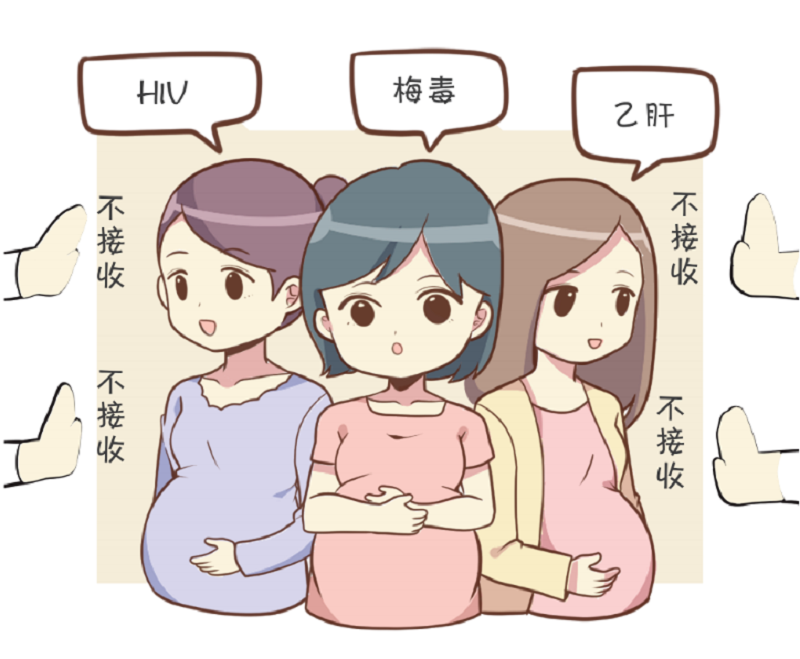

对艾梅乙感染者的歧视,本质是对“疾病”与“人”的混淆。有人因职业暴露感染乙肝,却被企业无理辞退;有人因输血感染艾滋病,却被家人孤立;有人治愈梅毒后,仍被恶意揣测私生活……这些伤害不仅剥夺了感染者的就业、就医、教育等基本权利,更让社会陷入信任危机。

我国《中华人民共和国传染病防治法》明确规定:感染者享有平等就业、就医和受教育权。暴力与排斥不仅违法,更违背人性。疾病无分善恶,用偏见“审判”他人,才是真正的“病毒”。

反歧视行动:从“我”到“我们”的觉醒

1、学习科学知识:关注权威机构发布的疾病信息,拒绝传播谣言。

2、尊重隐私与尊严:不窥探他人健康隐私,用“感染者”替代歧视性称呼。

3、支持法律维权:如遇歧视,保留证据并寻求法律援助(如拨打12348司法服务热线)。

4、传递善意:一句鼓励、一次拥抱、一份支持,都能成为感染者走出阴影的力量。

疾病或许无法瞬间消失,但歧视可以!

从今天起:

1、用科学代替偏见,用法律抵制不公;

2、用行动守护尊严,用人性照亮未来;

3、不传播恐惧,只传递科学;

4、不制造对立,只创造包容;

5、不以疾病定义人,而以行动守护人。

科学照亮前路,关爱消融坚冰。反歧视、反暴力,从正确认识艾梅乙开始!唯有如此,我们才能让每一份生命都享有平等的尊严,让社会在理性与温情中走向更健康的未来。

(文/妇产科 靳越)

转载本网文章请注明出处

浙公网安备 33038202004634号

浙公网安备 33038202004634号